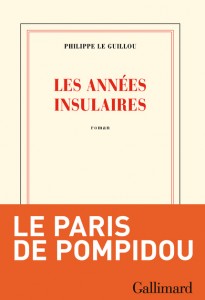

LE MAG – Pompidou, Paris et modernité : rencontre avec Philippe Le Guillou, écrivain.

Philippe Le Guillou est écrivain et donne des cours à Sciences Po. A l’occasion de son nouveau roman, Les années insulaires, chez Gallimard, La Péniche l’a rencontré pour parler de son livre.

Ces années insulaires, ce sont ces cinq années de 1969 à 1974 durant lesquelles le second monarque de la Vème République, Georges Pompidou, règne à l’Élysée. Prenant comme narrateur un peintre, Kerros, le roman explore la terrible lutte pour Paris que se livrent Anciens et Modernes, vieux réactionnaires attachés à la beauté du vieux Paris d’une part, président moderniste, « prince des Modernes », qui veut faire de la capitale l’emblème de la modernité d’autre part. Partagé entre les nostalgiques, ces « Insulaires » emmenés par un vieux professeur de khâgne qui se désolent de la destruction des Halles, des voies rapides et des tours, et le pouvoir de Pompidou dont il fait le portrait, Kerros ne tranche pas. Il marche ainsi en artiste sur la crête de ses contradictions, affirmant profondément sa liberté de ne pas choisir.

Ces années insulaires, ce sont ces cinq années de 1969 à 1974 durant lesquelles le second monarque de la Vème République, Georges Pompidou, règne à l’Élysée. Prenant comme narrateur un peintre, Kerros, le roman explore la terrible lutte pour Paris que se livrent Anciens et Modernes, vieux réactionnaires attachés à la beauté du vieux Paris d’une part, président moderniste, « prince des Modernes », qui veut faire de la capitale l’emblème de la modernité d’autre part. Partagé entre les nostalgiques, ces « Insulaires » emmenés par un vieux professeur de khâgne qui se désolent de la destruction des Halles, des voies rapides et des tours, et le pouvoir de Pompidou dont il fait le portrait, Kerros ne tranche pas. Il marche ainsi en artiste sur la crête de ses contradictions, affirmant profondément sa liberté de ne pas choisir.

Le récit suit ainsi cette querelle qui naît de la transformation profonde que Pompidou impose à la France, et plus particulièrement à sa capitale. Il est ponctué des évènements historiques qui rendent palpable l’atmosphère de ce septennat abrégé : l’affaire Gabrielle Russier, ce professeur qui se suicide après avoir eu une aventure avec l’un de ses élèves, la destruction des Halles de Paris, l’exposition 72/72… Ce que peint la langue foisonnante de Philippe Le Guillou dans ce livre, c’est au fond un monde qui craint de s’effondrer sous les coups de boutoir de la modernité.

_______________

Le livre a été écrit très rapidement, entre avril et août 2012. Vous l’aviez déjà en tête depuis longtemps ? Qu’est ce qui vous a attiré dans ce sujet ?

Oui, je l’ai écrit entre avril et août, un peu dans le contexte de l’élection présidentielle. C’est rare, en général tous les autres romans je les étale sur deux étés, en laissant reposer le texte. Depuis très longtemps j’avais le projet de faire ce livre, puisque après avoir écrit les Stèles à de Gaulle en 2000 j’avais pensé faire un livre sur Pompidou. Bien sûr étant enfant j’étais beaucoup plus attiré par de Gaulle que par Pompidou, qui restait un peu dans l’ombre, mais il y avait deux choses qui m’avaient déjà fasciné chez Pompidou, alors que je n’étais qu’en troisième à sa mort, c’était à la fois la dignité de l’homme dont on sentait bien qu’il était malade, et en même temps sa fascination pour l’art contemporain. A la fois ce président qui faisait un peu ventru, un peu rondouillard, mais aussi insaisissable, sourcil broussailleux, qui portait une certaine violence, on sentait que c’était — sans jeu de mot — un homme de poids, un homme d’autorité, donc tout ça jouait pour moi, ces choses un peu inconciliables.

D’où l’intérêt de la figure du peintre comme narrateur pour décrire cet homme ?

Oui, un peintre qui peint un homme mais dans des paysages. Le Lot où Pompidou avait une maison et puis la Bretagne. C’est très réel et c’est très inventé, comme d’ailleurs beaucoup de choses dans ce livre. D’ailleurs, beaucoup de propos qui sont tenus dans le roman par le président Pompidou l’ont été réellement. Évidemment, c’est un roman, il y a quelques éléments inventés par moi, mais dans l’ensemble c’est un travail d’information importante.

« C’est très réel et c’est très inventé, comme d’ailleurs beaucoup de choses dans ce livre »

Précisément : lors de l’écriture, suivez vous un plan ou le fil de la plume ?

Je n’avais pas de plan, j’avais la chronologie de l’histoire. Je voulais suivre la confrontation entre ce peintre imaginaire et dérouler en filigrane l’histoire du quinquennat de Pompidou. Et donc entretemps il y avait des jalons qui allaient apparaître, l’affaire Gabrielle Russier, l’exécution de Buffet et Bontemps, en 1971 la destruction des pavillons de Baltard, l’exposition 72/72, d’une certaine façon c’était assez facile à écrire, parce que j’avais des sortes de pilotis qui structuraient la fiction.

L’histoire débute avec le portrait « chromo-brejnevien » de Pompidou…

Oui c’est une photo très officielle, une pose très raide comme un espèce de mannequin, cireux. Cette photo, c’est en fait la décalque de celle du général de Gaulle, mais celle de de Gaulle est plus belle. Alors qu’il y a de très beaux portraits de Pompidou, celui ci n’est pas beau, il est un peu raté. Ça fait déjà image de propagande. Et en même temps c’est étonnant de voir ce président qui va être assez proche des français, un président qui n’est pas du tout un président lointain, qui aime un peu la vie de famille, qui aime la bagnole, qui est un président de la modernité, que les personnages contestataires du roman appellent le « prince des modernes », choisir au seuil de son septennat une image rigide, un peu marmoréenne, qui n’est pas tellement lui parce qu’il est bien plus vivant que ça.

Mais c’est le poids de de Gaulle, et c’est un point important, pendant tout le début du livre de Gaulle est vivant. Il meurt en novembre 1970, Georges Pompidou est élu mi-juin 1969, et donc j’essaie de montrer dans le livre qu’il y a le fantôme de de Gaulle à Colombey et qui est comme une sorte de présence, de grand connétable. Avec cette horrible réalité qui est que de Gaulle n’a jamais supporté la candidature de Pompidou. Il n’a jamais supporté d’avoir un successeur, et finalement quand le président Pompidou se rend à Colombey pour saluer la dépouille du général, Mme de Gaulle aura fait fermer le cercueil et il ne le verra plus jamais. Alors qu’il a accompagné le général depuis les années 1940, 1945, il est vu comme une sorte de traitre qui a volé d’une certaine manière la place du général.

Qui sont ces insulaires ?

Tout part d’une nouvelle de Jacques Perret. Dans cette nouvelle, Perret met en scène des personnages qui se disent qu’un jour Paris va être complètement transformé et que eux, quoi qu’il arrive, resteront chez eux, c’est-à-dire dans une sorte d’insularité.

Ces insulaires, c’est donc une association un peu nostalgique, de gens plutôt à gauche, d’intellectuels. Je les imagine emmenés

Image : www.panoramadelart.com

par un ancien professeur de khâgne, Rémi Viargues, qui ressemble d’ailleurs beaucoup à Louis Chevalier, un condisciple de Pompidou qui est l’auteur d’un très beau livre, L’Assassinat de Paris. Il y a une forme de clivage complet entre ces insulaires qui restent attachés à la beauté de Paris, à la poésie du vieux Paris, un Paris très XIXème siècle, alors que Pompidou en face d’eux, le prince des modernes, rêve de faire glisser la capitale dans le XXème siècle voire dans le XXIème siècle, c’est-à-dire d’en faire une ville de la vitesse, une ville de la voiture — il disait d’ailleurs une ville de la bagnole, avec des tours jamais trop hautes. Il y avait vraiment chez lui ce désir de reconfigurer Paris en ville américaine.

Ajoutons d’ailleurs que Pompidou lui-même est géographiquement une sorte d’insulaire puisque son appartement privé est dans l’ile Saint Louis au 24 quai de Béthune, et que l’Élysée, c’est aussi une sorte d’autre île, et c’est là dans l’antichambre d’Agam, qu’on peut voir aujourd’hui au centre Pompidou, qu’il rêve la transformation de Paris.

Il a le désir véritablement de marquer, peut être pas d’ailleurs de marquer son époque avec des monuments qui soient liés à lui, ce n’est pas la perspective qu’aura ensuite Mitterrand, mais il veut vraiment faire entrer le pays, et donc Paris qui est le visage, qui est l’image, qui est le reflet, qui est la vitrine, dans la modernité.

« il y a double défiguration : il y a la défiguration de Paris par la révolution du prince des modernes et puis il y a aussi la défiguration du président »

Et vous, vous êtes plutôt du côté des modernes ou du coté des anciens ?

Moi je suis un peu les deux. Comme Kerros, qui est une sorte d’intermédiaire, de go-between, qui passe de l’un à l’autre. Il est profondément avec les Insulaires, mais il est quand même un visiteur du soir de l’Élysée, et de plus en plus il va être fasciné par Pompidou. A la fois par son caractère sculptural, esthétique, par la force du personnage, et puis justement par la dignité, la résistance, la force dans la maladie puisqu’à un moment, ce qui est terrible pour un peintre, quand les effets de la maladie sont de plus en plus visibles, le modèle ne peut plus être peint. Donc il y a double défiguration : il y a la défiguration de Paris par la révolution du prince des modernes et puis il y a aussi la défiguration du président gonflé par la cortisone et le traitement.

Ces portraits c’est une invention, il y a un buste sculpté mais Pompidou n’a jamais été peint. Mitterrand lui a beaucoup été peint, beaucoup été sculpté, Pompidou pas du tout. Les autres après, Chirac, Sarkozy et Hollande plus du tout, c’est quelque chose qui a tout à fait disparu, ça représente aussi une époque.

Qu’est ce que ça vous apporte d’avoir un peintre comme narrateur ?

Je n’avais jamais fait parler un peintre. Je suis tout à fait fasciné par la peinture. Un peintre c’est pour moi l’occasion de faire des descriptions, de mettre une présence, des images dans le roman et c’est quelque chose à laquelle je suis très attaché.

« si j’avais été un puissant, je me serais entouré d’artistes »

Comme le pape dans votre roman le Pont des Anges, Pompidou lui aussi remodèle les lieux de pouvoir dans lesquels il habite. Pourquoi décrire de telles transformations ?

Parce que je crois que j’aurais fait ça aussi, si j’avais été un puissant, je me serais entouré d’artistes. Je crois que l’art et la présence d’artistes peut être, autour d’hommes de pouvoir, une manière d’esthétiser le pouvoir, de porter le pouvoir, d’embellir le pouvoir, et puis aussi parfois un outil de propagande. C’est ça qui m’intéresse. Mais en même temps les artistes restent des rebelles, des réfractaires, des indépendants.

2 Comments

Mao

Tout simplement : Merci!

Dzerjinski

Et revoilà un coup de pommade du plus hypocrite flagorneur des commentateurs : je vous vomis, tout simplement.