La semaine cinéphile du Mag’ #8

Overdose.

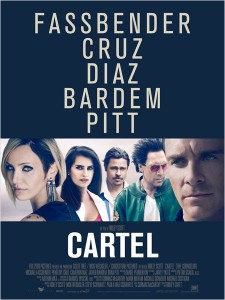

Cartel, de Ridley Scott

Michael Fassbender. Penelope Cruz. Brad Pitt. Cameron Diaz. Javier Bardem : c’est le casting de Cartel, dernier film de Ridley Scott, sorti mercredi dernier. Wahou ! À ne pas manquer alors !

Ben si. Justement.

Qu’on se mette d’accord, déjà : je n’ai rien contre les belles gueules d’Hollywood, rien contre les blockbusters ni contre les histoires de trafic de drogue. Pourtant j’étais légèrement écœurée tout le long de la séance, et ça n’était pas dû aux 50cl de popcorn que je venais de manger.

L’histoire, en gros (car elle est tellement alambiquée, et pleine de métaphores indigestes, que je n’étais pas bien sûre d’avoir tout compris), est celle d’un avocat qui se laisse entraîner dans une sombre affaire de trafic de drogues. Qui veut jouer, et qui perd. Qui nous perd, aussi.

Pourtant les ingrédients pour réussir le film étaient réunis : des acteurs au réalisateur, en passant par l’auteur du scénario Cormac McCarthy, tous ont fait leurs preuves. Cartel nous démontre donc que le dosage des ingrédients est bien plus important que les ingrédients eux-mêmes. Et là, clairement, c’est l’overdose. Les dialogues sont bavards, pleins de phrases philosophiques qui, à force de se vouloir marquantes, frôlent le cliché (on hésitera entre réfléchir et rire quand Cameron Diaz susurre d’une voix sensuelle « La vérité n’a pas de température », en regardant, coupe de champagne à la main, son guépard chasser un lapin.) L’abus de gros son affadit le film, tout comme l’abus de beaux acteurs fait perdre du relief au casting. Le film se veut noir, mais le bling bling qui en émane en tout point lui fait perdre jusqu’à son obscurité, et c’est à peine si les torsions du visage d’un Fassbender désespéré nous touchent, aussi réalistes soient-elles.

Elise Levy

C’était demain.

Il était temps, de Richard Curtis

L’équation comédie romantique + Angleterre résulte, la plupart du temps, en un nouveau long-métrage réalisé par Richard Curtis. Après Love Actually et Notting Hill, on pensait avoir tout vu. Faux. Il était temps reprend les thèmes principaux de Curtis : amour, rencontre, joie de vivre, mais en ajoute un : le pouvoir de voyager dans le temps. Alors qu’on pourrait retomber dans un scénario type Hors du Temps (avec Rachel McAdams aussi), Richard Curtis adopte une approche plus terre-à-terre (étonnamment). Tim Lake a 21 ans et il ne rêve que d’avoir une petite copine. Au lieu de cela, il apprend par son père qu’il a la capacité de voyager dans le temps, un don secret qui circule de père en fils dans la famille.

Au cours d’un diner, il rencontre la charmante Mary… S’ensuit un ensemble de péripéties lors desquelles Tim va comprendre que l’effet papillon existe réellement et que revenir en arrière, ne serait-ce que pour de petits incidents, peut avoir des conséquences diamétralement opposées. Peut-on rendre une vie parfaite en revenant sur certains de ses instants? Le film est d’autant plus émouvant que Richard Curtis met en place un parallèle entre Tim et son père (un très bon et drôle Bill Nighy) ; l’un cherchant à réécrire pratiquement son passé en y retirant toutes ses erreurs, et le second, cancéreux en phase terminale, revenant incessamment sur des scènes passées pour revivre des moments avec sa famille, sans y changer quoi que ce soit, dans le simple but de ralentir le temps et repousser le moment où sa famille lui sera arrachée. Pas de héros qui cherche à sauver le monde grâce à un pouvoir surnaturel, mais un jeune monsieur-tout-le-monde (rouquin de ce fait) qui doit choisir ses priorités et qui ne cherche qu’à vivre une parfaite histoire d’amour, entre Londres et la campagne anglaise. Un petit hic malgré tout : les amateurs de science-fiction n’apprécieront surement pas les lapsus chronologiques du film, qui engendrent une réelle confusion chez les spectateurs. En somme, ce film est une nouveauté qui trempe le doigt dans le monde de la science-fiction pour prendre davantage de recul sur un monde bien réel, manipulateur émotionnel qui jongle habilement entre comédie et tragédie.

Éléonore Pistolesi

Emmanuelle.

La Vénus à la fourrure, de Roman Polanski

Le Polanski nouveau est arrivé ! 2013 sera-t-il pour autant un bon cru ?

Thomas (Mathieu Almaric), metteur en scène et adaptateur du roman de Léopold Von Sacher-Masoch, auditionne Emmanuelle Seigner, une femme écervelée et débridée grande pratiquante du « genre tu vois… » pour le rôle de Vanda. Au début, à contrecœur, Thomas lui laisse sa chance, pour ne pas la froisser, et lui donne la réplique (avec le rôle de Séverin). Soudainement, Vanda se révèle connaître parfaitement son texte et ne faire plus qu’un avec le personnage. Mais qui est donc cette femme mystérieuse, qui maîtrise si bien le texte original et le metteur en scène? L’audition s’éternise, les dialogues s’enchaînent malgré les coups de fil intempestifs de la fiancée de Thomas. Dans cet huis clos se joue véritablement une mise en abyme du roman, où Vanda prend petit à petit l’ascendant sur Séverin.

Là où réside la beauté du film, c’est que les acteurs jonglent avec leurs deux rôles qui parfois fusionnent et nous livrent un jeu déroutant. La performance d’Emmanuelle Seigner est absolument monstrueuse : elle arrive, en un clin d’œil, à brusquement électriser l’atmosphère, l’érotiser en une fermeture éclair de bottes montantes, une main dans les cheveux, un regard. Ce film dégage une ambiance sexuelle délirante, tant dans le décor (on remarquera un splendide cactus phallique) que dans les dialogues et les costumes (rouges à lèvres, bas, porte-jarretelles, collier SM de domination et tout l’attirail du parfait sciences-piste). Mathieu Almaric fait aussi des prouesses, particulièrement à la fin du film.

On regrettera juste un petit moment de flottement vers la moitié du film, une période de transition qui se fait un poil trop longue.

Polanski nous livre une vision de femme mystérieuse, manipulatrice, envoûtante et sensuelle, bref comme on en raffole.

Alexandre Larroque-Suchorzewski