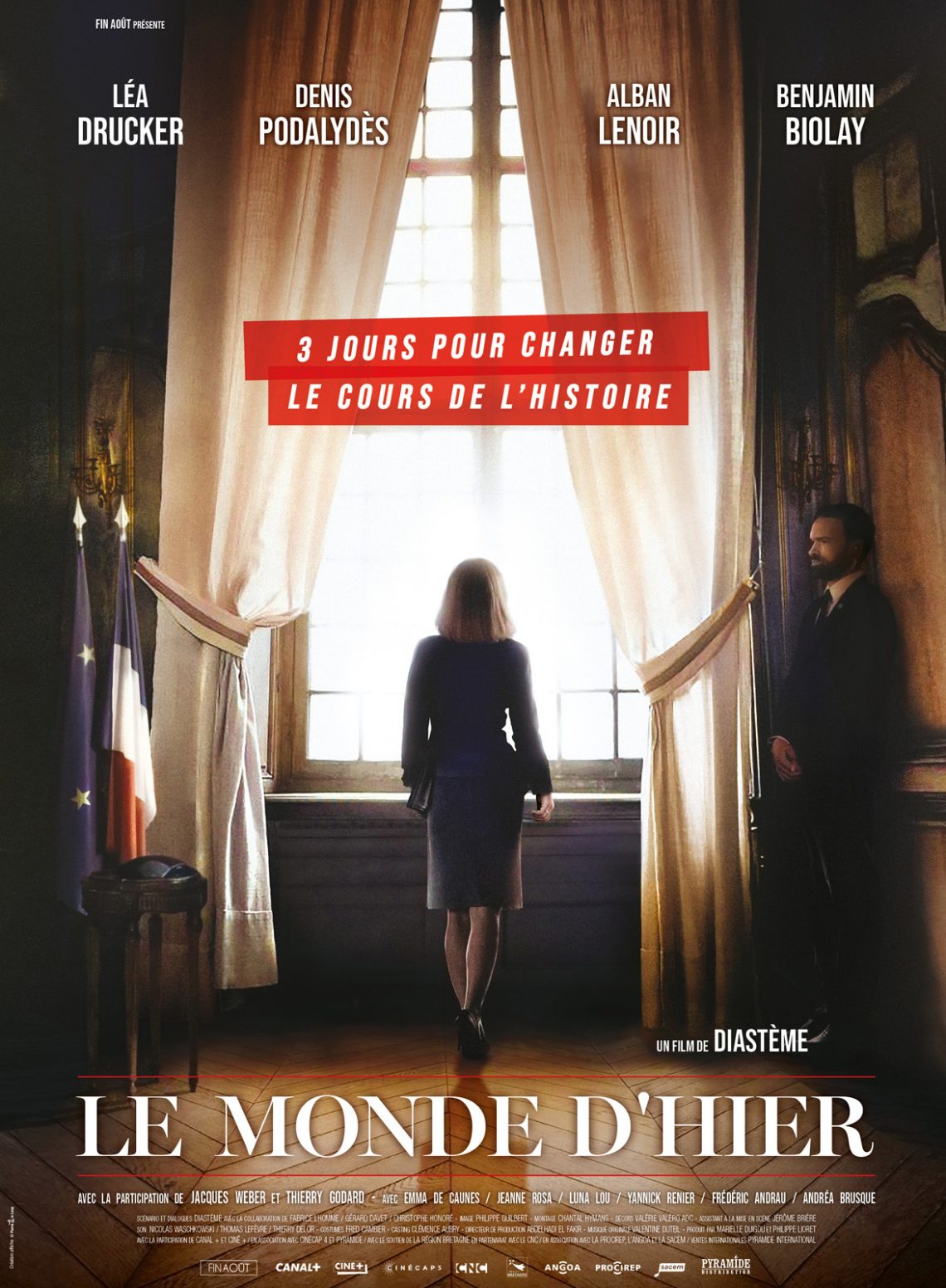

Diastème, Le Monde d’hier, « le pouvoir de la fiction c’est de tout interroger »

Le Monde d’hier réalisé par Diastème sortira en salle le 30 mars prochain. Dix jours avant l’élection présidentielle, rien n’est laissé au hasard. Ce thriller politique joue avec notre monde, se joue de nos peurs, joue les troubles-fête. Cinq ans après Un Français, Diastème entame le chemin inverse, celui d’une société qui va de la peur à la haine et achève abruptement son périple dans les bras de l’extrême droite. Un cri du coeur vibrant et une exhortation à sortir de nos propres songes.

La Péniche a rencontré Diastème quelques jours avant la sortie officielle de son film.

La Péniche : « Mais tout ombre, après tout, est fille de la lumière et seul celui qui a éprouvé la clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la décadence a vraiment vécu ». Vous empruntez cette citation à Stefan Zweig pour clore votre film. Le titre de votre long-métrage s’inspire également de l’oeuvre de cet auteur du XXe siècle. Avez-vous l’impression que, comme Zweig il y a plus de 100 ans, nous entrons dans une période de ténèbres ?

Oui. Clairement. J’ai eu cette impression déjà il y a deux ans quand j’ai écris le scénario et depuis ça ne s’arrange pas. L’extrême droite en France est à 32 ou 33%, le fascisme politique ou religieux est à la tête de 70% des pays dans le monde, la Russie fait la guerre à l’Ukraine, les démocrates républicains sont absolument incapables de réponses pour faire en sorte que les gens ne partent pas à l’extrême droite. Je ne suis pas le seul à voir cela, on n’arrête pas, en ce moment, de parler de l’esprit munichois. Ma vraie réponse serait en fait : moi je pensais qu’on était en 33 et en fait on est en 39…

Comment expliquez-vous cette force de l’extrême droite alors même qu’avec la guerre en Ukraine, le besoin de tolérance est vibrant, brûlant même ? Comment expliquez-vous ces sondages ?

Les gens s’en foutent en fait. Ce n’est pas leur problème. Les gens sont en colère. Le peuple est en colère. Et ce peuple voudrait déjà bouffer, mettre de l’essence dans sa voiture, il n’a pas ces problèmes qui sont ceux de l’élite. J’ai fais un film, Un Français, qui parle de la montée de l’extrême droite et donc du Front national de 1983 à 2015. J’ai vécu cette période là, on est passé d’une extrême droite à 1,5% en 1983, avec quelques malades mentaux nostalgiques de la collaboration. Et elle fait 25% ou même plus maintenant. C’est la colère qui monte et c’est surtout les dirigeants qui ne répondent pas, ils n’écoutent pas les gens. L’humain n’est plus au centre et au bout d’un moment, lorsqu’il n’est plus au centre, l’humain s’en va.

Mais ce n’est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Le fascisme existe depuis plus d’un siècle dans de nombreux pays et ça s’est toujours mal terminé. C’est toujours la même chose.

Ce n’est donc pas la première fois que vous choisissez de faire un film sur l’extrême droite en France. Un Français, sorti en 2015, retrace la vie d’un skinhead qui parvient peu à peu à se défaire de la haine et de la violence. Pourquoi cet intérêt pour un sujet si difficile à mettre en scène ?

J’ai grandi dans une banlieue à Colombes avec des classes très populaires. Beaucoup de mes camarades de classe sont devenus des skinheads. Je les connaissais. Je me suis retrouvé à 18 ans à la fac de Nanterre avec des skinheads qui me poursuivaient avec des battes de baseball. C’est mon histoire personnelle mais ça n’a pas grand intérêt. La seule chose qui me pose question c’est pourquoi est-ce que Un Français en 2015 était le premier film français qui parlait du Front National ? On est en 2022, entre temps il n’y a eu qu’un seul film qui parlait de l’extrême droite, un film belge de Lucas Belvaux. Il n’y a pas eu d’autres films français. Ce qui est pour moi la plus grande menace à court terme pour notre société, notre pays, c’est l’extrême droite et mes camarades cinéastes, mes collègues l’ignorent. Ils ne veulent pas être menacés de mort sur internet. Mais moi je n’arrive pas à regarder ailleurs.

Pensez-vous que l’art, le cinéma en l’occurrence, est un moyen privilégié pour s’adresser personnellement à chaque individu ?

C’en est un. Il faut s’adresser aux gens par tous les moyens nécessaires. Je ne suis pas ministre, moi je fais des films et j’essaye de faire ma part.

L’intrigue débute avec la menace d’une ingérence russe dans l’élection présidentielle. D’une certaine manière c’est ce qu’il se passe actuellement…

J’ai écris le scénario après Fillon donc il y a avait déjà eu l’ingérence russe. Mais c’était le cas depuis longtemps. Tout le monde ferme les yeux sur ce que fait ou a pu faire la Russie mais elle soutient toutes les extrêmes droites en Europe depuis maintenant plus de 10 ans. Tout le monde me dit « c’est incroyable d’avoir eu cette idée ». Mais tout le monde le sait depuis des années.

Dans Le Monde d’hier, Elisabeth, la Présidente de la République, est une femme. Cela a-t-il de l’importance ?

En fait quand j’ai eu l’idée du film je voulais écrire un drame élisabéthain. Bêtement, je me suis dis que la présidente de la République allait s’appeler Elisabeth. Et Un Français était très violent, très masculin, là je voulais moins de virilité. J’aimais cette idée qu’il y ait moins de virilité dans l’approche du problème. Que ce ne soit pas un combat de deux hommes mais bien mixte.

Ensuite j’ai aimé l’idée que l’on n’est pas, en voyant le film, de référent direct puisque qu’il n’y a jamais eu de Présidente de la Ve République. C’est neutre.

Enfin, en cours d’écriture, j’ai pensé à Léa Drucker. Je la connais depuis 20 ans, elle était dans mon premier film, elle est pour moi une des plus grandes comédiennes françaises.

Pourquoi Elisabeth est-elle malade ?

Parce que c’est un film qui parle de la mort et je voulais que la mort soit présente du début à la fin.

Le récit n’est pas seulement politique et n’est pas fait que de mort. Il y a une histoire d’amour qui se joue en filigrane. Pourquoi ?

Ce n’est pas vraiment une histoire d’amour mais c’est là depuis le début. Le film peut être vu comme ce qu’il est, un thriller politique. Mais j’ai aussi essayé d’en faire un conte gothique, une tragédie grecque, la fin ressemble à celle d’un film d’horreur. Mais il y a aussi cette histoire d’amour. On peut lire le film à travers une histoire d’amour, de manière extrêmement simple. Il l’aime encore follement et elle ne l’aime plus du tout.

Vous identifiez-vous au personnage du Secrétaire Général de l’Elysée qui tente sans relâche d’éveiller les consciences, de montrer le risque que représente l’extrême droite ?

Oui mais je suis autant lui que elle. C’est ce qui est intéressant lorsqu’on écrit. On est tout le monde.

Il y a une référence dans le film, Les Justes, d’Albert Camus, un de mes textes préférés. Le Secrétaire Général est un peu Yanek. Il a gardé cette espèce de peur. C’est important dans ce contexte. Arriver à 30, 40 ou 50 ans et garder ses valeurs. Là je pense que le film, pour en avoir parlé avec Fabrice Lhomme et Gérard Davet, est un peu romanesque. Il n’y a pas cet aspect là en politique. C’est d’ailleurs ce qui m’intéresse, à partir de quel moment l’on devient vraiment la personne que l’on ne voulait pas être et à partir de quel moment on ne se pose même plus la question.

C’est quelque chose qui me fascine chez les politiques. Je pense que certains étaient des gens biens. Edouard Philippe par exemple, j’ai l’impression qu’il est un vrai type bien, humainement il a encore une partie de lui quelque part. De temps en temps elle surgit, quelque chose même de l’adolescence. Ce mec sympa qui avait des copains de gauche et aimait bien prendre la posture de celui de droite. Ce côté vraiment humain il l’a encore. Mais tu ne le retrouves plus ailleurs.

C’est ce qui manque aux politiques, ce côté humain ?

Evidemment. C’est ce qui manque à notre planète, l’humanité. Ce terme simple. Nous sommes des êtres humains et la seule chose que l’on doit mettre au centre c’est l’humain. L’équité, l’honnêteté, l’exemplarité. Des choses simples.

On est dans un moment où la vérité n’est plus une valeur, l’honnêteté n’est plus une valeur. La bonté également. C’est un terme fou. Etre bon. Un des plus beaux monologues du cinéma jamais écrit se trouve dans Le Dictateur, de Chaplin. Le monologue de fin. C’est une leçon de vie laïque. Il dit « le monde a besoin de bonté et de gentillesse », « si la violence gagne nous sommes perdus ». C’est si simple.

Finalement, la question du pluralisme en démocratie est au centre de votre film. Pensez-vous qu’il doit y avoir une limite à la liberté d’expression ?

C’est exactement les questions que je pose dans mon film. Faut-il tuer un candidat d’extrême droite ? Non évidemment. En ce moment tout le monde parle de tuer Poutine. Que faut-il faire ? C’est la question.

Mon film est une fiction et le pouvoir de la fiction c’est de tout interroger donc je pose des questions. Ce sont des questions morales, et même si l’on n’a pas de réponse, ne serait-ce que se les poser c’est commencer à vraiment réfléchir.

Je suis pour la liberté de parole. Seulement, jusqu’en 1985 le FN n’allait pas sur les services publics, les chaînes publiques. Cette parole dégueulasse est un cancer parce qu’elle va chercher le pire en toi, toutes tes erreurs, tes échecs et elle rejette la faute sur l’autre. Donc une partie de moi est pour la liberté d’expression la plus totale et une autre partie de moi non.

On retrouve Gérard Davet et Fabrice Lhomme dans l’écriture du scénario. Etaient-ils votre porte d’entrée dans l’intimité du politique ?

Quand j’ai sorti Un français ils m’ont contacté et on s’est rencontrés. On a gardé un lien et quand j’ai eu l’idée de ce film je savais que je ne m’y connaissais pas assez, j’avais besoin de conseillers, de référents de l’intérieur. Au fur et à mesure que j’écrivais ils relisaient, on buvait un café, ils faisaient des remarques et on réécrivait. On a avancé comme cela, de cafés en réflexions, et en fait leur participation a été vraiment importante.